- Linux Handle Book

- introduction

- 1. LPIC101-模組1

- 2. LPIC101-模組2

硬碟與硬碟分割區

Linux 下硬碟的設備名稱

在 Linux 裡,每個設備都有一個專屬的設備名稱,每顆硬碟當然也有其代表的設備名稱,例如接在 IDE0 的第一顆硬碟(master),其設備名稱為 /dev/hda,亦即我們可以用 "/dev/hda"代表此硬碟。下表列出在 Linux 中,常用磁碟機所對應的設備名稱:

| 磁碟機 | 設備名稱 |

|---|---|

| IDE0的第1顆硬碟(master) | /dev/hda |

| IDE0的第2顆硬碟(slave) | /dev/hdb |

| IDE1的第1顆硬碟(master) | /dev/hdc |

| IDE1的第2顆硬碟(slave) | /dev/hdd |

| SCSI的第1顆硬碟 | dev/sda |

| SCSI的第2顆硬碟 | /dev/sdb |

不過從 Fedora 7 開始,則可能會因主機板使用晶片的不同,而出現無論是IDE、SCSI或SATA硬碟,其設備名稱都會是 /dev/sdx的情形,亦即IDE0的第一顆硬碟的設備名稱將會是 /dev/sda。

主要開機磁區與硬碟分割區

硬碟配置狀況示意圖:

由上圖可知,硬碟的開機磁區位於硬碟的最前端,不實際存放資料,但記錄了開機管理程式和Partition Table(硬碟分割表)

分割硬碟時,系統並不是真的在實際儲存資料的硬碟區建立標籤、劃分區塊,而是將分割區要如何劃分的資料,記錄在 MBR 的硬碟分割表中。

MBR(Master boot record)

主開機紀錄(Master Boot Record,縮寫:MBR),又叫做主啟動磁區,是電腦開機後存取硬碟時所必須要讀取的首個磁區,它在硬碟上的三維位址為(柱面,磁頭,磁區)=(0,0,1)。

主要分割區

有數量上的限制,Linux 或 win7 最多可讓使用者建立4個主要分割區。 此區主要用來擺放作業系統。

延伸分割區(Extended Partition)

為了想要建立更多的分割區,使用者可以建立一個延伸分割區,然後在延伸分割區上建立更多的邏輯分割區,理論上邏輯分割區沒有數量上的限制。

建立延伸分割區時,他會佔用掉一個主要分割區的位置,因此一般來說一顆硬碟最多只能建立三個主要分割區,一個延伸分割區。

邏輯分割區(Logical Partition)

資料實際存放的區域,無數量限制,但所有邏輯分割區容量的總和不能超過延伸分割區。

分割區的名稱

| 分割區 | 分割區名稱 |

|---|---|

| IDE0第1顆硬碟(master)的第1個主要分割區 | /dev/hda1 |

| IDE0第1顆硬碟(master)的第2個主要分割區 | /dev/hda2 |

| IDE0第1顆硬碟(master)的第3個主要分割區 | /dev/hda3 |

| IDE0第1顆硬碟(master)的第4個主要分割區 | /dev/hda4 |

| IDE0第1顆硬碟(slave)的第1個邏輯分割區 | /dev/hda5 |

| IDE0第1顆硬碟(slave)的第2個邏輯分割區 | /dev/hda6 |

安裝 Linux 必備的2個分割區

安裝 Linux 時,至少需要兩個分割區:

- 採用ext4檔案系統的分割區,供Linux存放所有檔案

- 採用swap檔案系統的分割區,用來作為虛擬記憶體之用

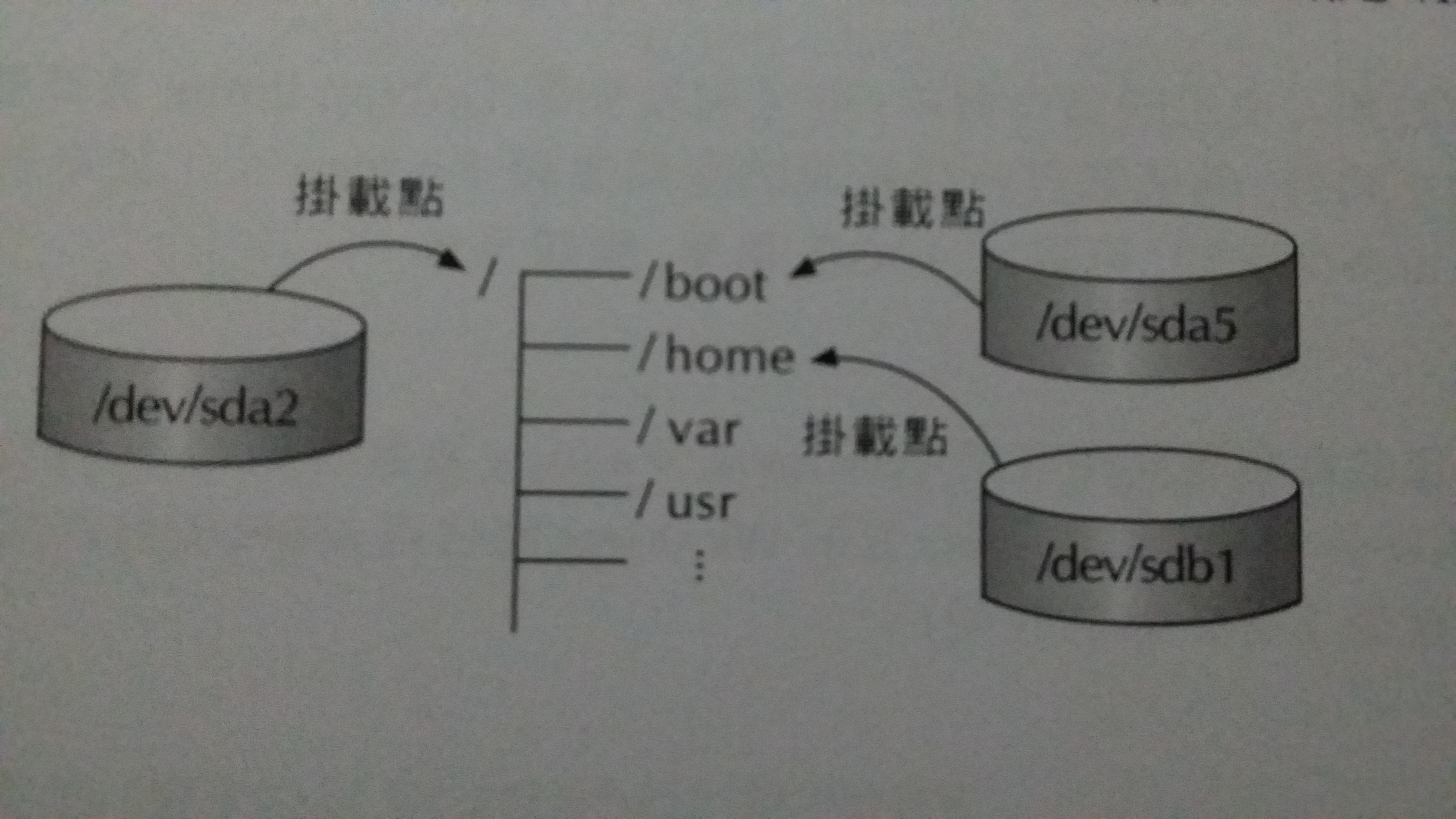

- Linux 作業系統沒有 Windows 的磁碟機概念,而是將每個分割區都當成目錄使用,這些指定的目錄即稱為掛載點,如下圖:

- swap 分割區大小的上限為2GB